二年は化学に満ちているので幸せだと思う。

春休みにあたって再び更新を再開します。

溶液中に何らかの添加物を入れると、出来上がる結晶体の形が変わるということは多く知られています。最近manzanaさん(Twitter:@manzana70793576)もこの現象を利用して立方体ミョウバンを作っています。

実に可愛い結晶体です。(かわいいは何だよ)

自分も上海にいたころ、似たようなことをして、形の変わった硫酸銅結晶をいっぱい作りました。

中国は試薬に関した法律は日本ほど厳しくないので家と学校両方で作りました。

この記事の結晶体は基本「http://mikuaslabo.wp.xdomain.jp/np/tyjtzzff/」に沿って作りました。硫酸銅結晶体は三斜なので、ペトリ皿の中に寝かしてやるのも良さそうです。

まずは硫酸銅溶液にミョウバンを入れてみました。

なんかギ酸銅に似てない?()

濃度は書いた通り、左からは0.3mol/L, 0.2mol/L, 0.1mol/Lでした。(濃度が高すぎるとミョウバンが析出し始めるから失敗しやすり)制作方法は冷却結晶でした。0.2mol/Lの方、底面にこのような紋様が確認できた。

ペトリ皿の中の寝かせ式だから、底面が成長できなくなり、このような紋様(成長紋でしたっけ)ができます。僕の実験にとっては逆に喜ぶところだ。確かにまともな硫酸銅の形から発達してきた。確かに硫酸銅結晶体と言える。成長の過程もこのようになっています。添加物の影響により特定の位置の成長が抑えられた仕組みと思われます。

その後硫酸マグネシウムを入れてみました。

新たな面ができる程の明らかな変化ではないが、何だか薄くなった感じ

この図像における方向:↑↓前後 ←→左右 XO上下(電磁気のほうの表記です)

二枚目の中、前のほうは一般な硫酸銅結晶体です。比べてみると分かりやすい。(上下方向成長が抑えられたかな?)

次にカリウムイオンとアルミニウムイオンを分けて入れてみました。(もちろん硫酸塩の形で)

この図像における方向:↑↓前後 ←→左右 XO上下(電磁気のほうの表記です)

めっちゃ長く見えます。前後方向の成長が抑制されたかな?近々の実験によると、どんな影響を出るのが濃度ともかかわってると思うのでそこら辺は更なる検討が必要です。

また、カリウムイオンを入れてみました。

大体ミョウバンのほうと似たような形でいて、前後方向でもうちょっと長い感じがします。

制作が難しかった。硫酸カリウムはなんか溶けるのが遅いし、混合溶液の温度が高すぎると変な沈殿までできる。

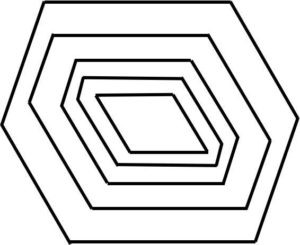

単独でアルミニウムイオンとカリウムイオンを入れてみた結果、二つの添加物が同時に溶液に入ると、それぞれ独立で自らの影響を示すという結論を出したい。カリウムイオンはなす角の方を影響し、前後方向で結晶を伸ばし、同時にアルミニウムイオンはこの濃度で左右方向で結晶を伸ばす。ということで、その結果、菱形のような底面を持つ結晶体が出来上がります。

アイキャッチ画像イラストレーター:ハコちゃん

協力感謝:

上海市第一中学

ひゃくたび結晶化学クラブ

≪≪ 戻る