みなさんこんにちは。

以前、ネットサーフィンをしていたところ100gのペニシリンが50ドルという破格の値段で売られているところを発見しました。もちろん即ポチ。ペニシリンGナトリウムというもので、国内では100gで27000円する試薬です。ラボ向けとは謳ってるもののあまりの安さに本当に純品か?と疑わしくなってきました。そこで今回は適当に家で採れた細菌を培養して抗菌作用が本当にあるのか調べていきたいと思います。

●ペニシリンの歴史

ペニシリンは1928年にアレクサンダー・フレミングによって発見されました。フレミングはブドウ球菌の培養実験中にシャーレに誤ってカビの胞子を混入させてしまい、そのまま培養を続けたところ、カビの周辺にいたブドウ球菌だけが溶けて死滅しているのに気付きます。このことからフレミングはアオカビを液体培地で培養して抗菌作用を示す物質を発見しました。アオカビはPenicillium属のカビなのでそれに因んでこの世界初の抗生物質にペニシリンと名付けました。このペニシリンは第二次世界大戦での多くの負傷兵を感染症から救いました。そしてアレクサンダー・フレミングは1945年にペニシリンに関する功績でノーベル生理学医学賞を受賞します。

●ペニシリンについて

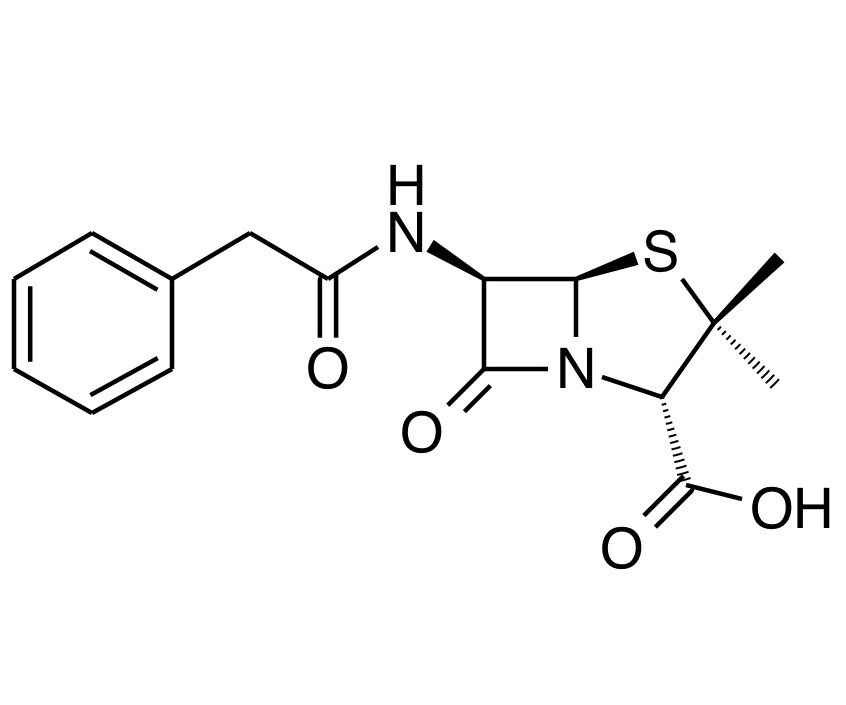

ペニシリンはβ-ラクタム系抗菌薬の1つで、構造中にβ-ラクタム環を含みます。ペニシリンと言ってもいくつか種類がありますが、代表的なのはペニシリンG(ベンジルペニシリン)です。

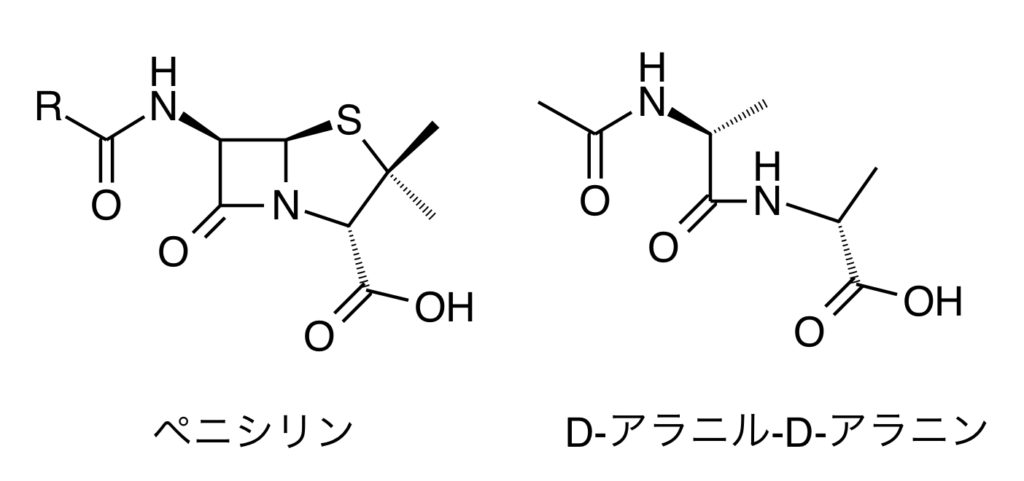

さて、細菌の細胞壁はペプチドグリカンというアミノ酸と糖からなる高分子で出来ています。そしてこのペプチドグリカンを合成するときPBPという酵素がはたらき、架橋構造を形成していきます。ここでペニシリンのβ-ラクタム環がミソになります。ペプチドグリカンの構成要素(ムレインモノマー)のD-アラニル-D-アラニンという部分とペニシリンの構造が酷似しています。

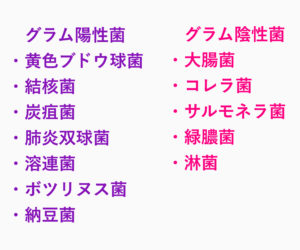

すると、PBPはペニシリンの方に作用し始め、結果的にペプチドグリカンの架橋が阻害され、細胞壁が作れずに細菌が増殖できなくなってしまいます。ペニシリンはどんな菌にも効く万能薬というわけではなく、細胞壁が分厚いペプチドグリカン層からなるグラム陽性菌に効きます。一方で薄いペプチドグリカン層とそれを挟むように細胞膜が存在するグラム陰性菌にはほとんど効果がありません。

●実験

◆材料◆

・ペニシリンGナトリウム

・標準寒天培地

◆器具・装置◆

・クリーンベンチ

・インキュベーター

・圧力鍋

・三角フラスコ

・滅菌済みシャーレ

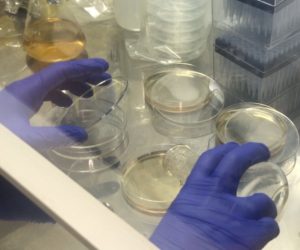

① クリーンベンチ内にアルコールを噴霧し、殺菌灯を40分間点灯する。

② 精製水200mlに標準寒天培地粉末7.0gを加える。

③ 圧力鍋に入れて滅菌する。

④ クリーンベンチ内で培地を分注する。

⑤ 培地が固まったら寒天に手の指をまんべんなく押し付ける。

⑥ 37℃で2日間インキュベートする。

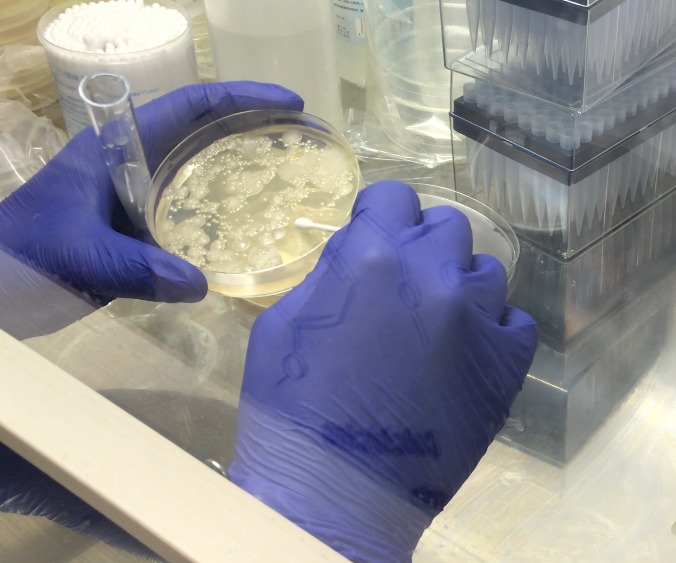

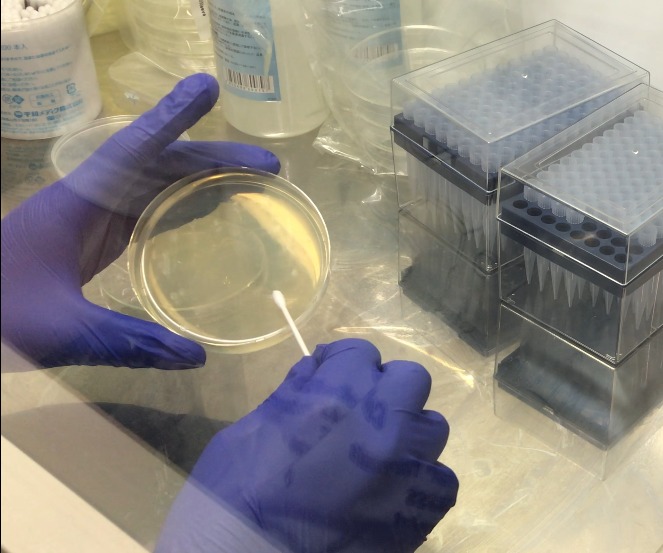

⑦ 光沢のある白いコロニー(ブドウ球菌)を滅菌綿棒で採取して精製水に懸濁、新しい寒天培地にまんべんなく塗布する。

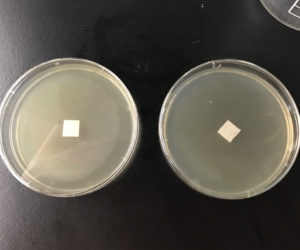

⑧ 1cm角に切った濾紙にそれぞれ精製水と適当濃度のペニシリンGナトリウム水溶液を染み込ませる。これを培地の中央に置く。

⑨ 37度で2日間インキュベートする。

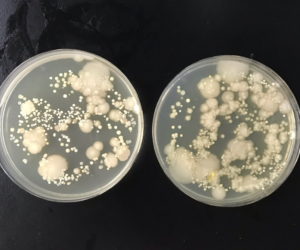

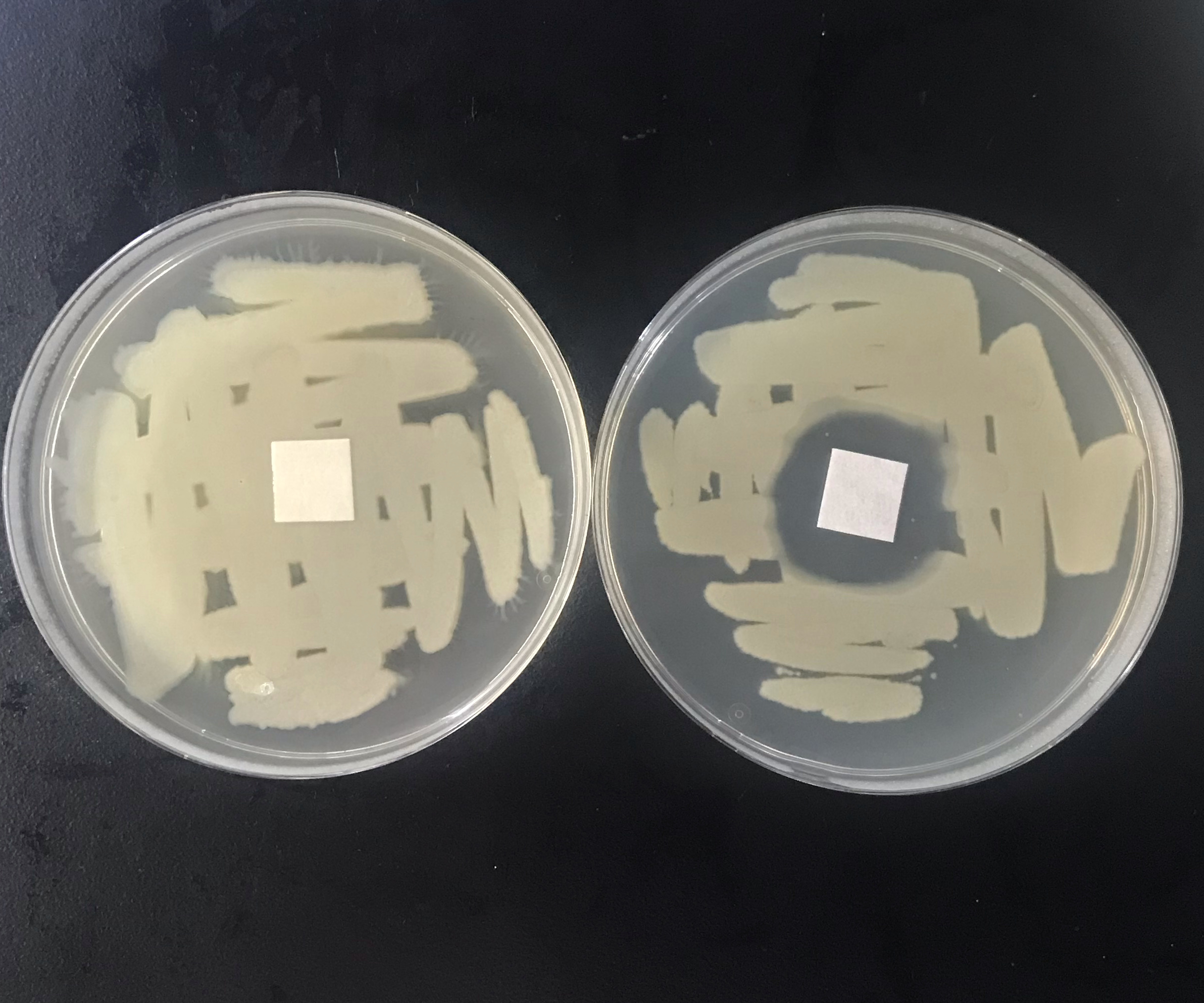

⑩ 発生したコロニーの様子を観察する。ペニシリンGナトリウムを染み込ませた方には阻止円が観察された。

というわけで今回は簡易的な薬効感受性テストでめでたく輸入品のペニシリンGナトリウムの抗菌作用が示されました。それでは次回の実験までさよなラジカル。

えざお

≪≪ 戻る